第一章 背中

教室の窓から見える空が、少しずつ茜色に染まり始めていた。

春花は教科書をカバンに詰め込みながら、また今日も一人で帰るのかと思うと、なんとなく憂鬱な気分になった。友達がいないわけではない。でも、最近は部活や塾で忙しい子が多く、放課後に一緒に帰る相手がいなくなっていた。

校門を出ると、空はもう完全にオレンジ色だった。

いつもの帰り道。商店街を抜けて、川沿いの遊歩道を歩く。この時間帯は、部活帰りの生徒や買い物帰りの主婦たちで賑わっている。

春花が歩き始めて五分ほど経った頃、ふと気づいた。少し前を、同じ制服を着た男子が一人で歩いている。

背中しか見えないが、見覚えがある気がした。同じクラスの颯太だ。いや、確信はない。でも、あの少し猫背気味な歩き方は、きっと彼だ。

春花は颯太のことをほとんど知らなかった。同じクラスになって半年が経つが、話したことは数えるほどしかない。「プリント回して」「はい」程度の会話だけ。

それなのに、なぜだろう。最近、妙に気になってしまう。

授業中、ふと視線を向けてしまう自分に気づいて、慌てて教科書に目を戻す。休み時間、友達と話している彼の声が、なぜか耳に残る。

理由はわからない。ただ、気になる。それだけだった。

第二章 瞬間

五月の終わり。梅雨入り前の、からっとした晴れの日が続いていた。

春花は今日も、颯太の背中を少し離れたところから見ながら帰っていた。もう三週間ほど、こんな日々が続いている。彼が自分と同じ帰り道を使っていることに気づいてから、なんとなく彼の後ろを歩くようになった。

別に追いかけているわけじゃない。たまたま、同じ方向なだけ。春花は自分にそう言い聞かせていた。

夕焼けの中、颯太の背中がオレンジ色に染まって見える。

その時だった。

颯太が、突然振り返った。

目が合った。

春花の心臓が、跳ね上がった。顔が、一気に熱くなる。

「あ、えっと……」

颯太も驚いたような顔をしている。でも、すぐに小さく笑って、「毎日、同じ方向だよね」と言った。

「う、うん……そう、だね」

春花は精一杯、普通に答えた。でも、頬が熱い。絶対に赤くなっている。

「夕日、きれいだよね」

颯太が空を見上げて言った。春花も釣られて空を見る。確かに、今日の夕焼けは特に美しかった。

「うん……空の色のせいで、なんか顔も赤く見えるよね」

春花は咄嗟にそう言った。自分の赤くなった顔を誤魔化すために。

颯太は少し不思議そうな顔をしたが、「そうかもね」と笑った。

それから、二人は並んで歩き始めた。

第三章 気づき

六月に入り、梅雨の季節がやってきた。

雨の日が増えた。でも、春花にとっては、それも悪くなかった。なぜなら、雨の日は颯太と話す理由ができたから。

「傘、ある?」

「うん、あるよ」

「そっか。じゃあ、また明日」

最初は、そんな短い会話だけだった。でも、少しずつ、話す内容が増えていった。

好きな音楽の話。週末の過ごし方。学校の先生のこと。何気ない、他愛もない会話。でも、春花にとっては、どんな会話も特別だった。

ある雨上がりの日。

春花が校舎を出ると、空は雨上がり特有の、透き通ったオレンジ色に染まっていた。

校庭の隅に、颯太の背中が見えた。

彼は、待っていてくれたのだ。自分を。

春花の胸が、きゅっと締め付けられた。

これは何だろう。この気持ちは。

友達として好き、というのとは違う。でも、恋愛感情なのかもわからない。春花は恋愛経験がなかった。だから、この感情に名前をつけることができなかった。

ただ、わかることが一つだけあった。

彼に会えない日は、寂しい。彼の声を聞くと、嬉しい。彼の笑顔を見ると、自分も笑顔になる。

春花は校庭を横切って、颯太のところへ駆け出した。

第四章 鼓動

七月。夏休み前の期末試験が終わり、学校は夏の雰囲気に包まれていた。

春花と颯太は、毎日のように一緒に帰るようになっていた。

二人で歩く帰り道。夕焼けの中で交わす会話。何もかもが、オレンジ色に染まって、特別な思い出になっていく。

でも、春花は一つ、悩んでいた。

颯太との距離が、なかなか縮まらないのだ。

いや、縮まらないというより、縮められない。自分から近づけない。

理由はわかっていた。近づきすぎると、自分の鼓動が聞こえてしまいそうで怖かったのだ。

春花は颯太の隣を歩くとき、いつも少しだけ距離を取っていた。あまり近くに寄ると、胸がドキドキして、呼吸が乱れて、顔が赤くなって、バレてしまう。

この気持ちが。

「ねえ、春花」

ある日の帰り道、颯太が言った。

「なんで、いつもそんなに離れて歩くの?」

「え?」

「もっと近くで話した方が、楽じゃない?」

颯太の言葉に、春花の心臓が大きく跳ねた。

「あ、その……えっと……」

言葉が出てこない。頭の中が真っ白になる。

そんな春花を見て、颯太は少し困ったように笑った。

「ごめん、変なこと言って。でも、なんか、距離があると寂しいなって思って」

寂しい。

その言葉が、春花の胸に響いた。

彼も、もっと近くにいたいと思っている?

いや、それは友達としての意味かもしれない。深読みしすぎてはいけない。

でも。でも。

「私も……」

春花は小さな声で言った。

「私も、もっと近くにいたい」

颯太が、驚いたような顔で春花を見た。

春花は勇気を出して、一歩、颯太に近づいた。

心臓が、うるさいくらいに鳴っている。

「聞こえちゃうかな……この音」

「え?」

「なんでもない」

春花は首を横に振った。

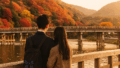

それから二人は、少しだけ近い距離で、並んで歩いた。

第五章 星

夏休みが終わり、二学期が始まった。

春花と颯太の関係は、微妙に変化していた。以前より近い距離で話すようになり、休み時間も一緒に過ごすことが増えた。

クラスメイトたちは、二人が付き合っているのではないかと噂し始めた。でも、春花たちは何も言わなかった。というより、二人の関係を言葉で定義することが、まだできなかった。

九月のある日。

いつものように、二人で帰り道を歩いていた。空は、いつものようにオレンジ色。

「ねえ、覚えてる?」

颯太が突然、空を見上げて言った。

「初めて一緒に帰った日のこと」

「うん、覚えてる」

春花も空を見上げた。あの日も、こんな夕焼けだった。

「あの日、夕焼けの中に、星が一つだけ見えたんだ」

「え?」

「多分、金星だと思う。夕方でも見える、明るい星」

颯太は空を指差した。

「俺、あの時思ったんだ。あの星が、俺と春花を繋いでくれたんだって」

春花の胸が、熱くなった。

「なんか変だよね。でも、本当にそう思ったんだ」

颯太は少し照れたように笑った。

「私も……」

春花は言った。

「私も、同じこと思ってた」

二人は同時に笑った。

そして、手が触れた。

ほんの少し、指先が触れただけ。でも、その瞬間、全てが変わった気がした。

「春花」

「うん」

「好きだよ」

颯太の言葉に、春花は顔を上げた。

彼の顔も、真っ赤だった。夕焼けのせいだけじゃない。

「私も……好き」

春花は、やっと言えた。

ずっと心の中で叫んでいた言葉を。

二人は、そのまま手を繋いだ。

空を見上げると、オレンジ色の夕焼けの中に、また一つ、星が輝いていた。

終章 オレンジ色の記憶

それから、季節は巡った。

冬が来て、雪が降った。春が来て、桜が咲いた。また夏が来て、二人は高校三年生になった。

進路の話が増えた。春花は地元の大学を、颯太は東京の大学を志望していた。

離れ離れになる。

その現実が、少しずつ近づいてきた。

「でも、大丈夫だよ」

ある日の帰り道、颯太が言った。

「どこにいても、あの星は見えるから」

「あの星?」

「ほら、俺たちを繋いでくれた、あの星」

颯太は夕焼けの空を指差した。

確かに、今日も星が一つ、輝いていた。

「離れても、同じ空の下にいる。同じ星を見上げることができる」

「うん……」

春花は頷いた。

二人の間に、沈黙が流れた。でも、それは居心地の悪い沈黙ではなかった。

「ねえ」

春花が口を開いた。

「私たち、ずっと友達だったよね。それで、恋人になって。でも、結局、愛って何なのかな」

「わからない」

颯太は即答した。

「今でも、わからないよ。これが愛なのか、恋なのか。そんなの、区別できない」

「そうだよね」

春花は笑った。

「でも、わかることが一つだけある」

颯太が春花の手を握った。

「君のことが、好きだってこと。それだけは、確かだから」

「私も」

春花は颯太の手を、ぎゅっと握り返した。

空が、オレンジ色に染まっていた。

二人が出会った日と、同じ色。

何気ない日々と、空の色が、何度も何度も重なって、この関係を作ってきた。

笑った日も、泣いた日も、全部オレンジ色に染まっている。

「私、忘れないよ」

春花は言った。

「このオレンジ色の記憶を。全部」

「俺も」

颯太が笑った。

二人は、いつものように並んで、家路についた。

夕焼けの中を。

オレンジ色の空の下を。

星が、二人を見守るように、静かに輝いていた。

やがて春が来て、二人はそれぞれの道を歩み始めた。

でも、夕方になると、いつも空を見上げる。

オレンジ色の空に、一つ輝く星を探して。

あの日と同じように。

そして、その星を見つけると、思うのだ。

今日も、あの人は同じ空を見上げているだろうか、と。

離れていても、心は繋がっている。

オレンジ色の記憶が、二人を繋いでいる。

これからも、ずっと。

オレンジ(2012)/GReeeeN

コメント