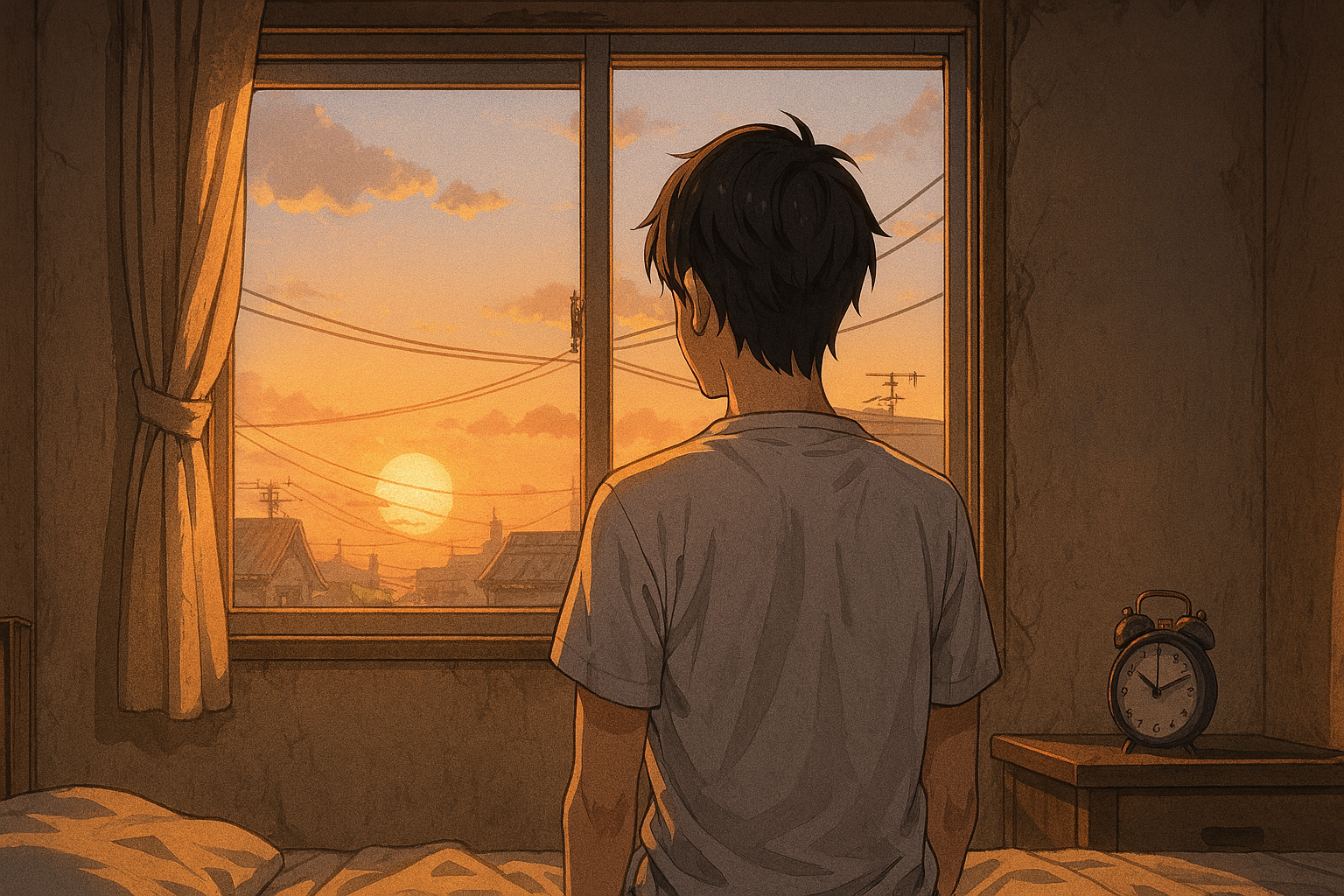

第一章:月曜日の朝

春の朝日が、古びたアパートの窓から差し込んでいた。目覚まし時計が鳴る三分前に、健太は目を覚ました。もう体が勝手に起きる時間を覚えてしまっている。社会人二年目、まだ何もかもが手探りの日々だった。

「また月曜日か」

小さく呟いて、健太は重い体を起こした。就職してから、毎週この繰り返しだ。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜。働いて、家に帰って、眠って、また働く。大学時代に思い描いていた社会人生活とは、どこか違っていた。

会社では毎日、分からないことばかりだった。先輩たちの会話についていけないこともある。自分だけが取り残されているような、そんな不安が胸を締め付ける。時々、本当にダメになってしまいそうになる。

でも、健太には支えがあった。それは週末に会いに行く「ヒーロー」だった。

第二章:彼女の月曜日

同じ朝、隣の区にある女子高校に通う美咲も、憂鬱な月曜日を迎えていた。

教室では、クラスメイトたちが週末の話で盛り上がっている。渋谷で買い物をした話、原宿のカフェに行った話、人気のアイドルの話題。美咲はただ笑顔でうなずきながら、その輪の中にいた。

本当は、そんな話題についていくのが大変だった。渋谷も原宿も、実はよく分からない。友達が見ているテレビ番組も、あまり興味が持てなかった。美咲が本当に好きなものは、友達とは少し違っていた。

でも、それを正直に言えば、きっと笑われてしまう。変わっていると思われてしまう。だから美咲は、自分の本当の気持ちを隠しながら、毎日学校に通っていた。

美咲にも、週末になると会いに行く「ヒーロー」がいた。そのヒーローに会える金曜日まで、あと五日。

第三章:走り続ける理由

金曜日の夜、健太は仕事を終えると、急いで電車に乗り込んだ。向かう先は、市の外れにある小さな体育館だった。

扉を開けると、見慣れた光景が広がっていた。赤いロープに囲まれたリング、汗の匂い、そして練習に励む人々の掛け声。ここは、健太が中学生の頃から通い続けているボクシングジムだった。

「よう、健太。今週も来たか」

声をかけてきたのは、このジムの会長でもあり、健太のコーチでもある田中さんだった。五十代半ばのその男性は、かつてプロボクサーとして活躍していた。

「はい、もちろんです」

健太は着替えを済ませ、リングに上がった。ここに来ると、不思議と仕事での不安が消えていく。サンドバッグを叩く音、縄跳びのリズム、そして田中さんの指導の声。すべてが健太を現実の世界から解放してくれた。

「最近、仕事はどうだ?」

ミット打ちの合間に、田中さんが尋ねた。

「正直、大変です。まだまだ分からないことだらけで」

「そうか。でもな、健太。ボクシングと一緒だ。最初は誰だって、ジャブの打ち方も分からない。でも毎日練習すれば、体が覚える。仕事もきっと同じだ」

田中さんの言葉は、いつも的確だった。この人は、健太にとって本当の「ヒーロー」だった。どんなに打ちのめされても、必ず立ち上がってきた人。その背中を見て、健太は何度も励まされてきた。

第四章:もう一人の訪問者

同じ金曜日の夜、美咲も同じジムの扉を開けた。

「あ、美咲ちゃん、今週も来たね」

田中さんが笑顔で迎えてくれた。美咲がこのジムに通い始めたのは、半年前のことだった。

学校で疲れ果てた日、たまたま通りかかったこのジムのポスターが目に留まった。「女性・初心者歓迎」の文字。何かに導かれるように、美咲は扉を叩いた。

最初は、ただのダイエット目的だった。でも実際に始めてみると、ボクシングは美咲にとって特別なものになった。

グローブをはめて、サンドバッグを叩く。その瞬間、学校での息苦しさが全部吹き飛んでいった。友達に合わせなくてもいい。本当の自分でいられる場所がここにはあった。

そして何より、田中さんの存在が大きかった。

「美咲ちゃん、学校ではまだ誰にも言ってないのか? ボクシングやってるって」

「はい。絶対に笑われますから」

「そうか。でもな、人と違うことをするってのは、決して悪いことじゃない。むしろ、自分の好きなことを見つけられたってのは、すごいことなんだぞ」

田中さんは、美咲の悩みを笑わなかった。ただ黙って聞いてくれて、時々アドバイスをくれた。そんな田中さんが、美咲にとっての「ヒーロー」だった。

第五章:それぞれの挫折

ある火曜日、健太は会社で大きなミスをしてしまった。

取引先への報告書に、重要なデータの記載漏れがあったのだ。上司から厳しく叱責され、健太は頭を下げ続けた。同期の目も、先輩たちの目も、痛いほど刺さった。

その夜、アパートに戻った健太は、ベッドに倒れ込んだ。

「ダメだ。もうダメだ」

立ち上がれなかった。何のために頑張っているのか、分からなくなった。報われるかどうかも分からない努力を、なぜ続けなければならないのか。

でも、頭に浮かんだのは田中さんの姿だった。

以前、田中さんから聞いたことがある。プロボクサー時代、何度もリングに沈められたこと。それでも立ち上がり続けたこと。「痛いけど走った。苦しいけど走った。それしかできなかったんだよ」と、田中さんは笑って言った。

健太は体を起こした。まだ折れない。まだやれる。金曜日までもう少しだ。

同じ週の木曜日、美咲も辛い経験をしていた。

クラスメイトたちの前で、うっかり本当の気持ちを口にしてしまったのだ。週末の予定を聞かれて、「ジムに行く」と答えてしまった。

「え? 美咲ってジム行ってるの? 意外〜」 「どんなジム? ヨガとか?」 「まさかボクシングとか? あはは」

笑い声が教室に響いた。美咲は慌てて「冗談だよ」と誤魔化したが、心は傷ついていた。

その夜、美咲は部屋で一人、涙を流していた。もうダメだ。涙も拭けない。

でも、スマホに残っていた、前回のトレーニング後に田中さんが言ってくれた言葉を思い出した。

「ちっぽけなことで悩んでるって、周りは笑うかもしれない。でもな、お前が頑張ってることは、絶対にちっぽけなことじゃない。胸を張れ」

美咲は涙を拭いた。まだ折れない。金曜日まで、あと一日だ。

第六章:金曜日の夜

金曜日の夜、健太と美咲は、いつものようにジムを訪れた。

二人は顔見知りだったが、あまり話したことはなかった。それでも、お互いが真剣にトレーニングに打ち込んでいることは知っていた。

その日、田中さんは二人を呼び寄せた。

「今日は、二人でスパーリングをやってみないか? もちろん、軽くだ」

健太も美咲も驚いた。年齢も性別も違う二人が、リングで向き合うことになるとは。

でも、グローブをはめてリングに立つと、不思議と緊張はほぐれていった。

「じゃあ、始め!」

田中さんの合図で、二人は動き始めた。本気で打ち合うわけではない。お互いの動きを確認し合うような、穏やかなスパーリングだった。

数分後、二人は息を切らせながらロープに寄りかかった。

「お疲れ様です」 「お疲れ様でした」

初めて、二人はまともに言葉を交わした。

「実は、僕、仕事でミスばかりしてて。ここに来るのが唯一の救いなんです」

健太が言うと、美咲も小さく頷いた。

「私も、学校で自分を偽ってばかりで。ここだけが本当の自分でいられる場所なんです」

二人の告白を聞いていた田中さんが、リングに上がってきた。

「いいか、二人とも。人生ってのは、良いことばかりじゃない。痛くて泣きたい時もある。でもな、そんな時こそ、立ち上がらなきゃいけないんだ」

田中さんは、遠くを見るような目をした。

「俺も現役時代、何度も負けた。もうリングに上がりたくないと思ったこともある。でも、立ち上がった。なぜなら、諦めたら本当に終わりだからだ」

「痛いけど走れ。苦しいけど走れ。報われるかなんて、その時は分からない。でも、走り続けることが大事なんだ。そうすれば、いつか必ず道は開ける」

健太と美咲は、田中さんの言葉を胸に刻んだ。

第七章:それぞれの月曜日

次の月曜日、健太は会社のデスクに向かっていた。

先週のミスの後始末もあり、仕事は相変わらず大変だった。でも、何かが変わっていた。以前ほど、不安に押しつぶされそうになることはなかった。

「とりあえず、まだ折れない」

心の中でそう呟きながら、健太は仕事に取り組んだ。田中さんの背中を思い浮かべながら。自分もいつか、誰かのヒーローになれるだろうか。そう思いながら。

同じ月曜日、美咲も教室にいた。

クラスメイトたちの話題は、相変わらず自分とは違っていた。でも、もう無理に合わせようとは思わなかった。笑顔で聞いているだけで十分だ。

「私は私でいい」

心の中でそう思えるようになっていた。金曜日になれば、また自分の場所に帰れる。それまで、自分のペースで走ればいい。

第八章:明日も

数ヶ月が過ぎた。

健太の仕事は、少しずつだが軌道に乗り始めていた。まだ完璧ではない。ミスもする。でも、以前よりは自信を持って仕事に臨めるようになっていた。

美咲も変わった。学校で自分を偽ることは相変わらずだったが、それを辛いとは思わなくなった。人にはそれぞれの場所がある。学校は学校、ジムはジム。両方があってもいい。

ある金曜日の夜、ジムでのトレーニングを終えた後、健太と美咲は田中さんと三人で話をしていた。

「田中さん、一つ聞いていいですか?」

美咲が尋ねた。

「どうして、私たちのことをこんなに応援してくれるんですか?」

田中さんは少し考えてから、答えた。

「簡単なことだよ。お前たちが、諦めずに走り続けているからだ。仕事も、学校も、恋も、勉強も、何一つ手抜きできないだろう? でも、それを全部背負って、それでもここに来る。その姿が、俺には眩しいんだよ」

「俺はもう若くない。リングに立つこともない。でも、お前たちを見ていると、まだ自分も走れるような気がしてくるんだ。だから、俺がお前たちのヒーローなら、お前たちも俺のヒーローってわけだ」

健太と美咲は、思わず顔を見合わせた。そして笑った。

「泣くのは別に悪いことじゃないぞ」

田中さんが続けた。

「昨日の自分を褒めながら、今日をひたすらに走ればいい。走り方が分からなくなったら、また教えてやる。だから、明日も走れ」

その言葉を聞いて、健太と美咲は深く頷いた。

エピローグ

それから何年もの時が流れた。

健太は会社で重要なプロジェクトを任されるようになり、美咲は大学に進学して自分の道を見つけた。二人とも、それぞれの人生を歩んでいた。

でも、金曜日の夜になると、二人はまだあのジムを訪れていた。田中さんは少し年を取ったが、相変わらず現役のコーチとして若者たちを指導していた。

ある金曜日、ジムに新しい顔が現れた。仕事に悩む若い女性と、学校に馴染めない高校生の男の子だった。

健太と美咲は顔を見合わせて、微笑んだ。そして、その二人に声をかけた。

「ようこそ。ここはいい場所だよ」

こうして、走り続ける人々の物語は、これからも続いていく。痛くても、苦しくても、報われるか分からなくても。

ヒーローに自分を重ねて、明日も。

明日も(2017)/SHISHAMO

コメント